Le Code et le Tao : la bifurcation technologique, miroir d’un tournant civilisationnel

par Mauricio Herrera Kahn pour Pressenza, le 17 novembre 2025

Ce qui pourrait sembler n’être qu’une simple rivalité technologique entre Huawei et NVIDIA est en réalité la manifestation tangible d’une bifurcation civilisationnelle. Cet essai soutient que l’avantage concurrentiel annoncé par Huawei le 18 septembre 2025 ne réside pas tant dans son matériel que dans son engagement en faveur d’un paradigme ouvert, collaboratif et adaptatif – une approche qui fait écho à une conception taoïste d’harmonie et d’évolution. Contrairement au paradigme occidental de contrôle

et de l’hyper-spécialisation – efficace dans un environnement stable mais rigide face au changement – le modèle chinois met l’accent sur la résilience et l’intelligence collective comme clés de survie. Le différend technique n’est, au fond, qu’une expérience à grande échelle visant à déterminer quel paradigme est le plus à même d’affronter la complexité du XXIe siècle, à une époque où l’autonomie technologique devient le nouveau pilier de la souveraineté nationale.

Prologue : le jour de la bifurcation technologique

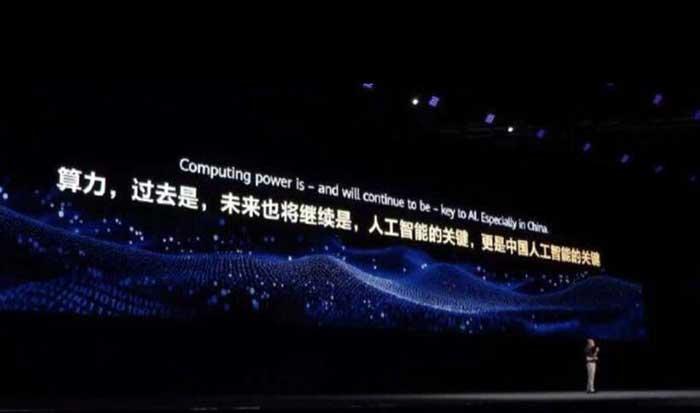

Le 18 septembre 2025, au Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center, la fracture historique évoquée en introduction s’est matérialisée. Eric Xu, vice-président de Huawei, ne s’est pas contenté de dévoiler de nouveaux produits : il a révélé la stratégie de l’entreprise pour les années à venir, en présentant une architecture technologique qui incarnait un principe de réalité alternative (Huawei, 2025a ; ITWare Latam, 2025). Il ne s’agissait pas simplement d’un défi commercial à l’hégémonie de NVIDIA, mais de l’incarnation de deux visions du monde inconciliables.

L’essence même de cette annonce était à la fois philosophique et technique. Huawei y a présenté sa stratégie SuperPoDs et SuperClusters. Imaginez remplacer un moteur unique de Formule 1 par des milliers de moteurs de moto, reliés par une transmission si parfaite qu’ensemble, ils dépassent de loin la performance de la voiture. Dans ce modèle, chaque moteur est une puce Ascend ; le système de transmission est le protocole d’interconnexion UnifiedBus ; et le châssis est le SuperPoD. Huawei a annoncé l’Atlas 950 SuperPod (doté de 8 192 processeurs) pour 2026 et l’Atlas 960 SuperPod (doté de 15 488 processeurs) pour 2027, avec l’ambition de les regrouper en « SuperClusters » comptant plus d’un million de puces (Gómez, 2025 ; Huawei, 2025a).

Cette initiative s’inscrivait dans un contexte géopolitique explosif : alors que les sanctions américaines empêchaient la Chine d’accéder aux technologies les plus avancées, les autorités chinoises de régulation d’Internet ont décidé, en parallèle, d’interdire à leurs entreprises locales l’achat de certaines puces NVIDIA (EFE, 2025). Avec ce coup de maître, Huawei a permis de compléter son offre matérielle par une promesse d’un code open source, en rendant publiques des technologies comme UnifiedBus, afin d’inviter les développeurs du monde entier à rejoindre sa plateforme (Huawei, 2025a). Face à l’écosystème fermé et exclusif de NVIDIA – incarné par sa norme CUDA – Huawei a brandi l’étendard d’un réseau collaboratif contre la Grande Muraille fortifiée.

Le message qui a résonné sur le marché était sans équivoque : la Chine disposait désormais d’une voie crédible vers l’autonomie technologique. Ce jour-là s’ouvrait le scénario d’un monde en train de se diviser, où la possibilité pour un pays de maîtriser son avenir numérique, en toute indépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers, se dressait comme la nouvelle frontière de la souveraineté.

Chapitre 1 : anatomie de la bifurcation – la Grande Muraille et le réseau vivant

Le duel entre Huawei et NVIDIA se résume souvent à une question simpliste : qui possède la puce la plus puissante ? Cette vision occulte la véritable nature du conflit, qui repose sur une divergence fondamentale dans l’architecture de la puissance de calcul. Pour comprendre l’avenir, il est essentiel de disséquer l’anatomie des deux modèles concurrents.

L’écosystème fermé : la Grande Muraille de la forteresse

Le paradigme incarné par NVIDIA rappelle un château médiéval entouré d’une grande muraille. C’est une construction imposante, conçue pour être imprenable, bâtie autour d’un noyau central de pouvoir : la suprématie de la puce individuelle. La stratégie consiste à rendre chaque unité – chaque GPU – si puissante qu’elle décourage toute concurrence.

Cette stratégie repose sur l’édification de murs toujours plus hauts. La Silicon Wall (muraille de silicium) est érigée grâce à l’accès aux fonderies les plus avancées du monde, permettant d’atteindre une densité et une puissance de calcul inaccessibles à tout concurrent disposant d’un accès restreint. La Software Wall (muraille logiciel), incarné par CUDA, en devient le pilier central. Cet écosystème de programmation exclusif est devenu une norme mondiale, creusant un fossé technologique dont il serait extrêmement coûteux de s’affranchir.

L’entropie de la muraille : l’usure du système fermé

Ce modèle porte pourtant en lui la graine de sa propre vulnérabilité : l’entropie. En thermodynamique, l’entropie mesure le degré de désordre d’un système isolé – une grandeur qui tend à croître. Un château coupé du monde, aussi hauts que soient ses murs, exige une énergie sans cesse croissante simplement pour se maintenir debout.

Cette loi trouve son parallèle dans la stratégie de NVIDIA. L’isolement, fondé sur une technologie exclusive, rend l’écosystème rigide et freine son agilité. Selon la loi des rendements décroissants, chaque progrès dans la puissance des puces devient plus onéreux que le précédent et se heurte à des contraintes physiques, notamment la gestion thermique. Lorsque l’environnement a changé radicalement, à cause des sanctions, la fragilité de la muraille est apparue au grand jour : sa solidité s’est muée en rigidité, et le coût énergétique nécessaire pour rester pertinent dans un monde fragmenté ne fait qu’accélérer son entropie interne (EFE, 2025).

L’architecture ouverte : la puissance du réseau vivant

Contrairement à la muraille rigide, Huawei a présenté la stratégie du réseau vivant. Si le mur dépense son énergie à se maintenir à l’écart, le réseau, lui, en gagne en se connectant. Consciente de son désavantage dans la course à la puce la plus performante, l’entreprise a choisi un principe évolutif différent : l’adaptabilité par la collaboration à grande échelle (Huawei, 2025a).

Le dispositif repose sur une architecture à trois niveaux : les soldats sont les puces Ascend, des unités efficaces conçues pour l’intelligence artificielle, individuellement moins puissantes que les solutions de NVIDIA ; le système nerveux est UnifiedBus, un protocole d’interconnexion ouvert permettant à des milliers de puces de se connecter ; l’organisme, enfin, correspond aux SuperPoDs et SuperClusters, des systèmes modulaires intégrant ces unités pour former une entité de calcul colossale. La promesse ne réside pas dans la puissance d’un composant isolé, mais dans celle de l’ensemble du système. Huawei affirme qu’un cluster de 8 192 accélérateurs Ascend atteint des performances 6,7 fois supérieures à celles du système NVL144 de NVIDIA (Huawei, 2025a).

Cette architecture est, par nature, plus adaptable. Construite sur la base d’unités modulaires et sur une norme ouverte, elle peut évoluer avec souplesse et mieux résister aux perturbations. Elle constitue l’application technologique du principe qui permit à l’Homo sapiens de survivre au Néandertalien : l’intelligence collective et la capacité à collaborer à grande échelle ont surpassé la force individuelle brute dans un environnement en mutation. La bifurcation, dès lors, n’est pas fortuite mais philosophique : optimisation et contrôle d’un côté, résilience et ouverture de l’autre.

Chapitre 2 : vers une IA souveraine – l’autonomie technologique comme impératif éthique

La bifurcation technique n’est pas une fin en soi. C’est le moyen d’atteindre un objectif stratégique plus élevé qui redéfinit la relation entre la technologie et la souveraineté nationale : la création d’une intelligence artificielle souveraine.

L’IA souveraine correspond à la capacité d’un pays ou d’une communauté à se développer, gouverner et utiliser l’IA en accord avec ses propres lois, valeurs et intérêts nationaux, sans grande dépendance aux infrastructures ou modèles contrôlés par des puissances étrangères. Sa construction repose sur trois piliers que l’architecture de Huawei cherche à mettre en œuvre : la souveraineté des données (contrôle de l’information à l’intérieur des frontières), la souveraineté informatique (possession de l’infrastructure physique, comme les SuperClusters) et la souveraineté algorithmique (influence sur les modèles d’IA utilisés, facilitée par l’approche open-source) (Huawei, 2025b).

L’avantage de l’A souveraine est culturel et fondé sur la résilience. Elle permet à chaque nation de « modifier » l’accès à l’information et de définir les limites éthiques de l’IA. Elle est essentielle pour protéger l’évolution humaine car cela permet à un pays de surveiller l’exposition des enfants à ces outils et leur intégration dans l’éducation pour renforcer les valeurs culturelles, tout en évitant l’homogénéisation par un algorithme. Elle permet une gouvernance éthique contextuelle, où ce qui est jugé « dangereux » ou « improductif » reflète le consensus social local. C’est un impératif pour la sécurité et la cybersécurité nationale car dépendre d’une IA étrangère pour gérer des infrastructures importantes est un risque existentiel.

Les risques liés au renoncement à cette autonomie condamnent un pays à la dépendance stratégique et à ce que l’on pourrait appeler la « colonisation numérique ». Ses citoyens sont façonnés par des algorithmes étrangers, son économie numérique se développe selon les conditions imposées par d’autres et il reste vulnérable aux sanctions extraterritoriales. Ce pays peut même être privé de technologies essentielles par des décisions gouvernementales étrangères, comme cela s’est produit à plusieurs reprises dans le conflit entre les États-Unis et la Chine (EFE, 2025).

Face à un paradigme de sanctions et de contrôle, la proposition chinoise, symbolisée par des initiatives telles que celle de la Nouvelle route de la soie, se présente comme un cadre de coopération multipolaire. Il ne cherche pas à homogénéiser, mais à créer un cadre dans lequel différents systèmes peuvent coexister et se développer selon leur propre trajectoire. C’est le principe du « considérer sans juger » appliqué à la sphère numérique : une invitation à l’autodétermination technologique. Dans ce cadre, la possibilité pour un pays d’Amérique latine ou d’Afrique de construire sa propre IA qui parle sa langue et respecte son histoire n’est plus une utopie mais un projet politique viable.

Chapitre 3 : La géopolitique des talents – La Grande Muraille, le réseau vivant et l’exode inverse des cerveaux

Si la technologie est le nouveau champ de bataille, le talent humain en est la ressource la plus stratégique. La bifurcation annoncée par Huawei en septembre 2025 n’est pas seulement une séparation architecturale entre SuperPoDs et GPUs, c’est la matérialisation d’un choc d’écosystèmes de pouvoir, où la circulation globale des esprits commence à se réorienter, accélérant la création d’un monde technologique multipolaire. La « Grande Muraille » ne se contente pas de restreindre les puces, mais, par un effet boomerang, elle expulse les talents diversifiés et mondiaux qui sont le carburant qui alimente l’innovation.

3.1. La coercition comme accélérateur : L’entropie accélérée de la « Grande Muraille »

La radicalisation des sanctions par l’administration Trump n’a fait que confirmer la nature excluante du paradigme de la « Grande Muraille », ce qui accélère ses contradictions internes vers un point d’entropie critique. Ce modèle, basé sur le contrôle et la restriction, génère des externalités négatives qui compromettent sa propre durabilité.

- L’instrumentalisation de l’entreprise : Loin d’être une ouverture, la vente conditionnelle de puces NVIDIA à la Chine dans le cadre d’un accord où la société reverse un pourcentage de ses revenus au gouvernement américain est sans précédent. Cette décision transforme une société privée en un instrument de collecte d’impôts et de politique étrangère, qui érode toute notion de neutralité technologique ou de sécurité juridique pour les partenaires mondiaux. La confiance, qui est à la base du commerce mondial, s’effondre lorsqu’une entreprise peut devenir un instrument de la géopolitique.

- Approfondissement de la méfiance stratégique : Pékin et d’autres capitales du Sud ont l’impression que les puces dont la vente est autorisée pourraient comporter des « portes dérobées » pour espionner ou neutraliser à distance. Cette méfiance ne fait que confirmer l’urgence stratégique d’atteindre l’autosuffisance. Le risque que le « gros bras local renverse la table » n’est plus une métaphore, mais une variable importante dans la planification de toute entreprise ou gouvernement dépendant. La recherche d’alternatives devient donc un impératif de sécurité nationale.

3.2. Construire le réseau vivant : L’écosystème Kunpeng-Ascend et la sécurité souveraine

La stratégie déployée par HUAWEI CONNECT 2025 (18-20 septembre à Shanghai sous le slogan « All Intelligence ») est un réseau vivant et contre la coercition qui grandit se basant sur l’autonomie et la collaboration ouverte (Huawei, 2025a).

- Un écosystème tangible, pas une promesse : En plus des SuperPoD Atlas 950 (8 192 processeurs) et Atlas 960 (15 488 processeurs), Huawei fait état d’un réseau de partenaires et d’éditeurs de logiciels indépendants. Il ne s’agit pas d’un projet isolé, mais d’une base industrielle en expansion qui offre une solution techniquement viable pour échapper à la dépendance. L’ouverture du protocole UnifiedBus vise précisément à créer une norme de collaboration – l’antithèse du mur propriétaire.

- La sécurité comme pilier de la souveraineté : La bifurcation est également centrale dans la conception de la cybersécurité. Huawei a dévoilé sa Xinghe AI Fabric 2.0, un réseau de centre de données « toujours actif » basé sur une architecture « zéro confiance ». Cette solution offre une protection complète spécialement conçue pour protéger l’infrastructure de l’IA et les grands modèles contre les cyber-menaces automatisées. Il s’agit de la concrétisation technique du principe d’« autonomie technologique » appliqué à la défense numérique : la possibilité de protéger sa propre maison avec ses propres clés.

3.3. La guerre des talents : Fuite des cerveaux inversée et nouvel atlas de l’innovation

C’est le facteur qui accélère de manière exponentielle la bifurcation. Historiquement, les États-Unis ont attiré les « cerveaux » du monde entier, un avantage qui s’érode rapidement aujourd’hui en raison de leurs propres politiques d’exclusion. Les barrières migratoires, les tarifs douaniers punitifs et l’environnement social et politique toujours plus hostile sont des contraintes à l’origine d’une fuite des cerveaux inversée.

- La vulnérabilité structurelle de l’Occident : L’industrie technologique américaine dépend structurellement des talents immigrés, venant en particulier de la Chine, de l’Inde et d’autres pays asiatiques. En fermant ses portes, elle sape volontairement un pilier fondamental de son hégémonie technologique. Désormais, les meilleurs talents sont découragés par l’incertitude juridique et les coûts exorbitants et reconsidèrent alors leurs options.

- L’attrait croissant des pôles alternatifs : Ce talent ne disparaît pas, il se réoriente. La Chine, l’Asie du Sud-Est et l’Inde se présentent comme des destinations de plus en plus attrayantes. Ces pays offrent non seulement des opportunités économiques compétitives, mais aussi une stabilité tout aussi importante, une sécurité juridique en matière de résidence et une possibilité de contribuer à des projets d’envergure nationale avec un objectif clair de souveraineté technologique. La possibilité de participer à la construction de l’écosystème Kunpeng-Ascend est extrêmement attrayante pour les ingénieurs et les chercheurs en quête d’utilité et de reconnaissance.

- L’avantage du « capital créatif » rapatrié : Cette « fuite inversée » n’est pas un simple transfert de travailleurs. Il s’agit d’un rapatriement massif de connaissances implicites, de réseaux professionnels et de méthodologies de pointe. Les talents formés ou employés dans la Silicon Valley retournent dans leur pays d’origine avec une expérience inestimable, accélérant ainsi la maturité des écosystèmes technologiques locaux. Il s’agit d’un flux d’intelligences qui renforce le réseau multipolaire et fragilise les murs de l’isolement.

3.4. Perspectives : L’irréversibilité de la bifurcation et la nouvelle carte mondiale

Le mélange entre la coercition technologique, la construction d’écosystèmes autonomes et la fuite des cerveaux crée un point de non-retour. Le choix civilisationnel n’est plus qu’une simple hypothèse, c’est un processus réel aux conséquences géopolitiques visibles.

Scénario 1 : La forteresse assiégée de la « Grande Muraille » (NVIDIA/West)

Ce scénario se caractérise par la poursuite de la stratégie actuelle de contrôle et de restriction. Sa base technologique reposerait toujours sur un écosystème fermé et privé, à l’image de CUDA, misant avant tout sur la puissance brute. Sur le plan géopolitique, ce modèle repose sur une unipolarité technologique maintenue grâce à un levier de sanctions. Cependant, son risque majeur réside dans l’accélération de l’entropie. La rigidité du système, la perte d’influence dans la définition des normes mondiales face à l’émergence d’autres solutions et une forme d’isolement technologique relatif finiront par avoir des conséquences néfastes. Le flux de talents sera aussi touché par une fuite des cerveaux inversée, aggravée par des politiques migratoires restrictives. En définitive, il est probable que cet écosystème conservera un avantage sur ses marchés traditionnels, mais il perdra progressivement l’initiative et sa capacité à façonner l’avenir technologique à l’échelle mondiale.

Scénario 2 : L’expansion du « réseau vivant » (Huawei/Chine et ses alliés)

Ce scénario mise sur la résilience et la collaboration. Sa base technologique repose sur un écosystème ouvert, fondé sur des normes telles qu’UnifiedBus et MindSpore, qui privilégient l’intelligence collective et une évolutivité massive plutôt que les performances individuelles. Sur le plan géopolitique, ce modèle encourage la multipolarité technologique, favorisant la coopération Sud-Sud et l’autosuffisance stratégique. Il attirera un flux de talents positif grâce à la stabilité qu’il offre et par la possibilité de participer à de grands projets nationaux. Le risque majeur réside dans la fragmentation initiale : une incompatibilité technique temporaire avec les normes occidentales et la difficulté de développer des normes parallèles. Malgré tout, ce modèle devrait amener une position de leadership sur les marchés émergents ainsi que la création de normes alternatives, posant les fondations d’une économie multipolaire du XXIe siècle.

Synthèse prospective

La patience stratégique de la Chine se trouve renforcée par cet afflux de capital humain. Pendant que l’Occident, disciple d’une logique à court terme, se prive de diversité cognitive, l’axe Chine-Sud absorbe ce « capital créatif », comblant ainsi plus rapidement les écarts technologiques qui subsistent. Les « autoroutes numériques » reliant l’Amérique latine à l’Asie et à l’Afrique ne seront pas faites que de fibre optique : elles deviendront de véritables corridors de talents et de coopération scientifique, remodelant l’innovation au XXIe siècle. Cette bifurcation est irréversible, car elle s’est déjà opérée dans les esprits et dans les choix de vie de celles et ceux qui portent l’innovation. En cherchant à protéger sa forteresse, la « Grande Muraille » finit par chasser l’oxygène même qui la maintient en vie.

Conclusion : Au-delà des puces : un choix de civilisation

La confrontation entre Huawei et NVIDIA, déclenchée le 18 septembre 2025 à Shanghai, révèle sa véritable nature : non pas une simple rivalité commerciale, mais le symptôme d’une divergence profonde dans la conception de l’avenir. La Grande Muraille de Chine incarne un héritage historique de protection et de résilience millénaires. À l’inverse, la « Grande Muraille » technologique érigée par l’Occident est une construction d’exclusion, conçue pour maintenir un ordre unipolaire désormais en décalage avec la dynamique mondiale. Face à ça, la stratégie du « réseau vivant », avec ses SuperPoDs, son code open source et son engagement collaboratif, n’apparaît pas comme une simple imitation, mais comme la manifestation d’un principe évolutif plus robuste. À long terme, l’intelligence collective et la capacité d’adaptation surpassent toujours la force brute isolée.

Cette lutte dépasse de loin le cadre technique. Comme nous l’avons vu, l’autonomie technologique (IA souveraine ou Sovereign AI) est devenue le nouveau pilier de la souveraineté nationale au XXIe siècle. Il ne s’agit pas d’un nationalisme technologique vide de sens, mais de la capacité des cultures à décider de leur destin numérique : à protéger le développement humain, à définir les limites éthiques de l’IA selon des valeurs propres et de garantir la sécurité nationale. La dépendance à un écosystème étranger, comme l’ont montré les sanctions et l’instrumentalisation des grandes entreprises, comporte le risque existentiel d’une « colonisation numérique » et la perte de toute autonomie stratégique.

Notre analyse ne prédit pas l’effondrement immédiat de l’un ou l’autre modèle, mais plutôt une coexistence contrainte entre deux sphères d’influence. D’une part, l’écosystème fermé de l’Occident pourrait conserver son avantage sur les marchés traditionnels, tout en subissant une entropie accélérée de l’isolement, la fuite de cerveaux et une perte de légitimité. D’autre part, le réseau ouvert promu par la Chine et adopté par les pays du Sud semble prêt à dominer les marchés émergents et à définir les normes d’une économie multipolaire. Son atout n’est pas seulement technique, mais aussi temporel : une patience stratégique fondée sur des plans à long terme, au-delà des cycles électoraux.

La véritable question n’est donc pas de savoir qui possède la puce la plus puissante, mais quelles valeurs nous voulons inscrire dans le futur. Souhaitons- nous un monde uniforme avec un contrôle centralisé, offrant efficacité mais au prix de la vulnérabilité et de la standardisation ? Ou préférons-nous un monde multipolaire et solide, où la diversité des approches et la volonté de comprendre sans juger devient un principe moteur, permettant une évolution organique et une meilleure capacité d’adaptation face aux défis mondiaux ?

Le pari chinois, avec toutes ses nuances, porte une leçon qui dépasse la technologie : la survie n’appartient pas toujours au plus fort à un moment donné, mais à ceux qui savent apprendre, collaborer et s’adapter au changement. L’avenir ne se jouera pas uniquement sur la taille des transistors, mais sur la capacité des écosystèmes à générer de l’intelligence collective, de la durabilité et, surtout, permettre la pleine expression de la diversité humaine dans le monde numérique. La bifurcation est déjà là et, avec elle, l’opportunité de choisir en pleine conscience le futur que nous voulons habiter.

Références

– EFE. (18 septembre 2025). Huawei annonce le lancement d’une nouvelle puce IA en 2026, dans un contexte de rivalité technologique entre la Chine et les États-Unis. Swissinfo.ch. Extrait de https://www.swissinfo.ch/spa/huawei-anuncia-que-lanzar%C3%A1-en-2026-nuevo-chip-de-ia-en-pleno-pulso-tecnol%C3%B3gico-china-eeuu/90024653

– Gómez, J. (19 septembre 2025). Huawei a prévu de donner le coup de grâce à NVIDIA en Chine : un supernode de 15 000 processeurs. Xataka. Extrait de https://www.xataka.com/robotica-e-ia/huawei-tiene-plan-para-asestar-golpe-gracia-a-nvidia-china-supernodo-15-000-procesadores

– Huawei. (2025a). Huawei Connect 2025. Consulté le 23 septembre 2025, à l’adresse suivante : https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect

– Huawei. (2025b). Le monde intelligent de 2030 : Construire un monde intelligent et entièrement connecté. Huawei Technologies Co, Ltd.

– ITWare Latam. (15 septembre 2025). Huawei Connect 2025 aura lieu entre le 18 et le 20 septembre et sera axé sur l’IA. Extrait de https://www.tabulado.net/huawei-connect-2025-se-desarrollara-entre-el-18-y-20-de-septiembre-con-foco-en-la-ia/

Traduction de l’anglais, Coline Scouarnec / Axelle Rozé / Darina Mayolas

URL de l'article en français:

https://www.pressenza.com/fr/2025/11/le-code-et-le-tao-la-bifurcation-technologique-miroir-dun-tournant-civilisationnel/